当前位置:首页 > 健康教育 > 夏季脾胃养生:祛暑湿、护中州,安然度长夏

炎夏酷暑,骄阳似火,空气也似乎被蒸腾得粘腻沉重。你是否也常感胃口不佳、肚子胀满不适,甚至时有腹泻?这并非偶然,中医早已洞察:夏季正是脾胃最易受困的时节。如何顺应天时,守护好这“后天之本”,让我们安然度过长夏?

一、暑湿夹击,脾胃为何告急?

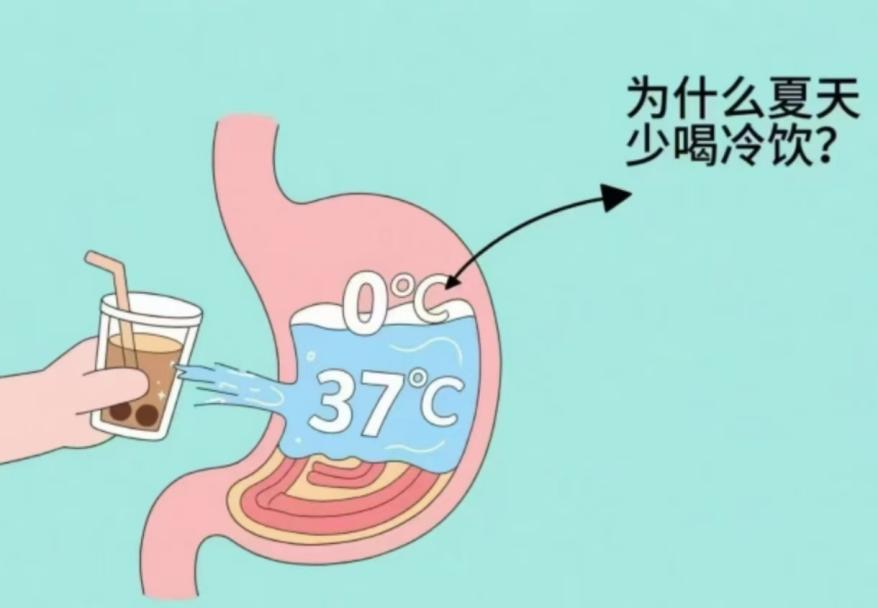

中医将夏天的主气定义为“暑”,它本身已是火热之邪,极易耗伤我们体内的津液与元气。更复杂的是,暑气常裹挟着“湿”,如同蒸笼一般。我们的脾胃,这个主管运化水谷、升清降浊的核心“中州”,偏偏最怕湿邪缠身。“湿性粘滞、重浊”,一旦困住脾胃,便如同给精密的机器灌满了泥浆——它的运化功能便会变得迟滞无力。此时若再贪恋冰凉饮料、瓜果,无异于雪上加霜,使得寒气与湿气内外勾结,导致寒湿困脾,令问题更加复杂难解。

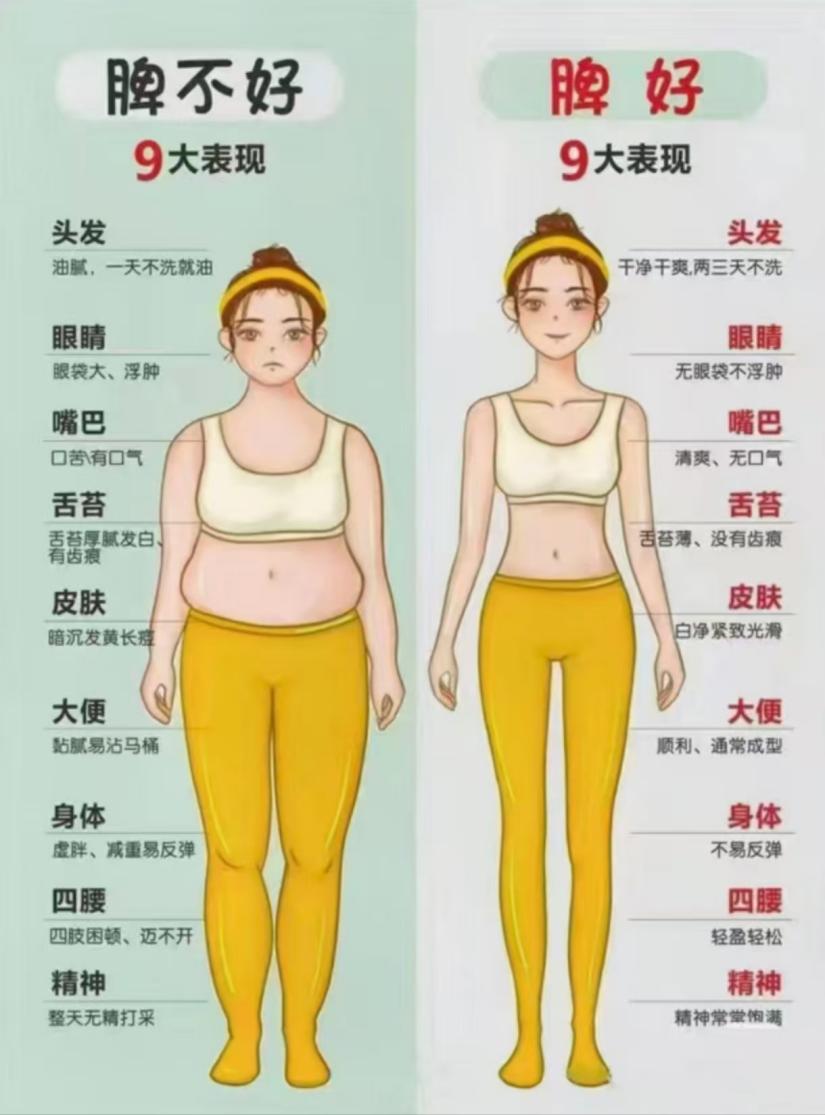

因此,夏季脾胃不适,常表现为食欲不振,腹胀痞满、大便稀溏或粘滞不爽、身体困重,精神倦怠、口中粘腻或发淡、 湿浊上泛于口、舌苔白腻或黄腻等。

二、养脾护胃,安度长夏之道

1. 饮食调摄:清补为主,温护中阳

清热祛湿是主轴:选择性质平和或微凉、能帮助化解湿气的食物。绿豆汤清热解毒利湿;冬瓜、丝瓜、黄瓜、苦瓜(适量)清热利尿;薏苡仁(薏米)、赤小豆是经典的健脾渗湿组合;荷叶清香醒脾化湿。白扁豆、山药既能健脾,又不滋腻助湿。

温护脾阳是关键:切记避免过度贪凉!大量冰镇饮品、寒凉瓜果(如西瓜虽好,亦不可过量,尤其冰镇后)会重伤脾阳。烹饪时适量加入白豆蔻、砂仁、陈皮等芳香化湿的香料,既能醒脾开胃,又能化解油腻。

清淡易化是原则:减少肥甘厚味、油炸烧烤、过于甜腻的食物,这些都会加重脾胃负担,助生湿热。

规律适量是保障:三餐定时定量,避免暴饮暴食。尤其晚餐不宜过饱过晚,给脾胃充足休息时间。

2. 起居有常:防暑避湿,动而勿倦

环境防暑湿:保持居所通风干燥,避免长时间处于潮湿闷热环境。空调温度不宜过低(建议26℃左右),尤其避免冷风直吹腹部、背部。

适度运动升阳气:选择清晨或傍晚较凉爽时进行和缓运动,如散步、太极拳、八段锦。运动能振奋阳气,促进气血流通,帮助运化水湿,但切记过度大汗淋漓,以免“气随津脱”反伤正气。

充足睡眠养心神:夏季昼长夜短,易消耗心神。保证充足睡眠(尤其子午觉),有助于养心护脾。避免熬夜,以免暗耗气血,削弱脾胃功能。

3. 情志调养:静心宁神

中医认为“思虑伤脾”。夏季炎热,人易心烦气躁。过度的思虑、焦虑、烦躁会直接影响脾胃的运化功能。保持心情舒畅平和至关重要。可尝试听舒缓音乐、练习书法、冥想静坐等方式安神定志。所谓“心静自然凉”,心火降则有助于脾胃安和。

4. 简便灵验小妙招

摩腹:餐后1小时左右,以掌心或四指并拢,围绕肚脐做顺时针和逆时针环形按摩各数十次,能促进胃肠蠕动,助运化、消食滞。

按揉足三里:外膝眼下四横指、胫骨旁开一横指处。此穴是强壮要穴,常按揉能健脾胃、补中气、化湿浊。

药膳饮:

健脾祛湿粥:薏米30克,赤小豆30克,山药(鲜品50克或干品15克),小米适量,共煮粥。

清暑化湿茶:荷叶3克(撕碎),白扁豆花(或白扁豆10克炒黄),陈皮3克,代茶饮。

警惕:若症状持续存在或加重(如严重腹泻、呕吐、持续腹痛、消瘦、发热等),务必及时就医,个体体质差异(如湿热、寒湿、脾虚气滞等)需针对性调理,可能需要中药汤剂或特定治疗。

脾胃强健,方能化生充足的气血,滋养四肢百骸,支撑我们在炎夏依然精力充沛。遵循“清暑热、化湿浊、护脾阳”的原则,从饮食、起居、情志入手用心呵护,让我们的“后天之本”在长夏时节也能运转如常。

一审:外科

二审:医务处

三审:分管院领导